- Start

- Blog

- KI-Telefonassistent

- KI-Telefonassistenten Vergleich

Telefonassistenten für Arztpraxen im Vergleich

Das sind die Unterschiede und worauf Sie achten sollten

Wer die eigene Arztpraxis durch einen KI-Telefonassistenten entlasten möchte, steht vor einer immer größer werdenden Auswahl. Kein Wunder, denn beim Telefondienst drückt der Schuh am meisten. Im Vergleich zeigen sich bei Telefonassistenten einige Unterschiede, die wir in diesem Blogartikel systematisch aufzeigen wollen.

Grundsatzfrage: Was kann ein Telefonassistent überhaupt?

Stellen Sie sich einen Praxisalltag vor, in dem Ihr Team sich voll und ganz auf die Patienten vor Ort konzentrieren kann, ohne vom ständigen Klingeln des Telefons unterbrochen zu werden. In der Realität frisst die Telefonie oft wertvolle Ressourcen. Genau hier setzen moderne KI-Telefonassistenten an: Sie schaffen Freiräume, indem sie Anrufe intelligent bearbeiten und so für mehr Effizienz im Praxismanagement, planbare Abläufe und weniger Stress im Team sorgen.

- Smarte Automation: Überlässt Termin- und Rezeptanfragen der KI und optimiert Praxisabläufe.

- Keine Warteschleifen: Bietet Patienten sofortige Hilfe und Informationen.

- Entlastung für Ihr Team: Bearbeitet Routineanrufe und ist die Antwort auf den MFA-Mangel.

- Exzellenter Patientenservice: Steigert die Zufriedenheit durch ständige Erreichbarkeit und Professionalität.

- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit: Optimiert den Personaleinsatz und senkt administrative Kosten.

Unterschiede bei Telefonassistenten für Arztpraxen, MVZ und Kliniken

1. Spracherkennung und KI

Es gibt einfachere digitale Telefonassistenten, die sich auf grundlegende Funktionen wie Anrufweiterleitung und -aufzeichnung beschränken. KI-gestützte Lösungen bieten weit mehr: Sie nehmen Anliegen bei natürlicher Gesprächsführung eigenständig auf und ermöglichen es, Abläufe zu automatisieren.

So werden Telefonate in strukturierte schriftliche Aufgaben umgewandelt, die übersichtlich in einem Anfrageneingang auf Sie warten. Mitunter können sie mittels Spracherkennung Anrufe sogar in verschiedene Kategorien einstufen und entsprechend für Sie markieren, z. B. Terminwunsch oder Rezeptbestellung. Das erleichtert die Aufgabenplanung erheblich, weil die Technik gleich mehrere Arbeitsschritte für Sie übernimmt.

2. Digitale Antwortmöglichkeit geboten?

Wenn Anrufe lediglich digitalisiert werden, ist das zwar schon einmal übersichtlicher als mit dem guten alten Anrufbeantworter, aber zurückrufen müssen Sie die Patienten trotzdem. Und das kann mühsam sein.

Besonders praktisch sind deshalb smarte Telefonassistenten, die zugleich eine digitale Antwortmöglichkeit bieten, z. B. über einen integrierten Messenger.

3. Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit der Software macht einen erheblichen Unterschied in der Akzeptanz des Systems bei den Patient:innen und dem Praxispersonal. Eine Lösung kann noch so hilfreich klingen, wenn sie dann aber sperrig in der Bedienung ist oder so unübersichtlich aufgebaut, dass sie einen (weiteren) Doktortitel dafür brauchen, werden Sie alle schnell die Freude daran verlieren. Bei endlosen Klickpfaden um simple Aufgaben zu erledigen, ist auch die Zeitersparnis ein Stück weit dahin.

4. Kunden-Support

Die gute Verfügbarkeit des Kundenservice ist entscheidend, um eventuell auftretende Probleme schnell beheben zu können. Erkundigen Sie sich vorab nach den Service-Möglichkeiten. Besonders wichtig ist auch eine intensive Betreuung bei der Einführung eines solchen neuen Systems.

KI oder nicht KI – das ist hier die Frage

Klassische Telefonassistenten, wie sie vor etwa 3 Jahren den Gesundheitsmarkt erobert haben, sind in erster Linie digitale Dienste, die darauf ausgelegt sind, Anrufe entgegenzunehmen. Technisch basieren sie häufig auf einem festgelegten Entscheidungsbaum oder einfachen, vordefinierten Skripten. Patienten werden oft durch ein Menü geführt („Für Rezeptwünsche drücken Sie die 1, für Terminanfragen die 2…“).

Zu den typischen Funktionen gehören:

- Die Annahme von Anrufen, auch außerhalb der Sprechzeiten oder bei besetzter Leitung.

- Das Abfragen einfacher Informationen wie Name, Anliegen und Rückrufnummer.

- Die Weiterleitung dieser gesammelten Informationen an das Praxisteam, meist über ein separates Dashboard.

Vom KI-Telefonassistenten zum KI-Teammitglied

Der entscheidende Unterschied liegt in der Fähigkeit zur zielorientierten Handlung:

- Eine klassische Software ist wie ein Taschenrechner. Sie tut genau das, was Sie ihr befehlen – nicht mehr und nicht weniger.

- Ein KI-Agent (der Partner) versteht ein Ziel und erarbeitet den Weg dorthin selbstständig. Beispiel: „Der Patient benötigt einen Kontrolltermin in der nächsten Woche, vormittags.“ Der Agent prüft Kalender, schlägt passende Slots vor, erfasst die Bestätigung und bereitet den Eintrag im System vor.

Dieser Sprung wird unter anderem durch Fortschritte bei großen Sprachmodellen (LLMs) ermöglicht, die es der KI erlauben, natürliche Sprache, Kontext und Absichten zu verstehen. Für das Gesundheitswesen bedeutet dies, dass administrative Aufgaben nicht mehr nur digital verwaltet, sondern intelligent automatisiert werden können.

Der Fokus eines KI-Teammitglieds liegt auf echter Interaktion, fallabschließender Bearbeitung von Anliegen und einer proaktiven, intelligenten Unterstützung des gesamten Praxisteams.

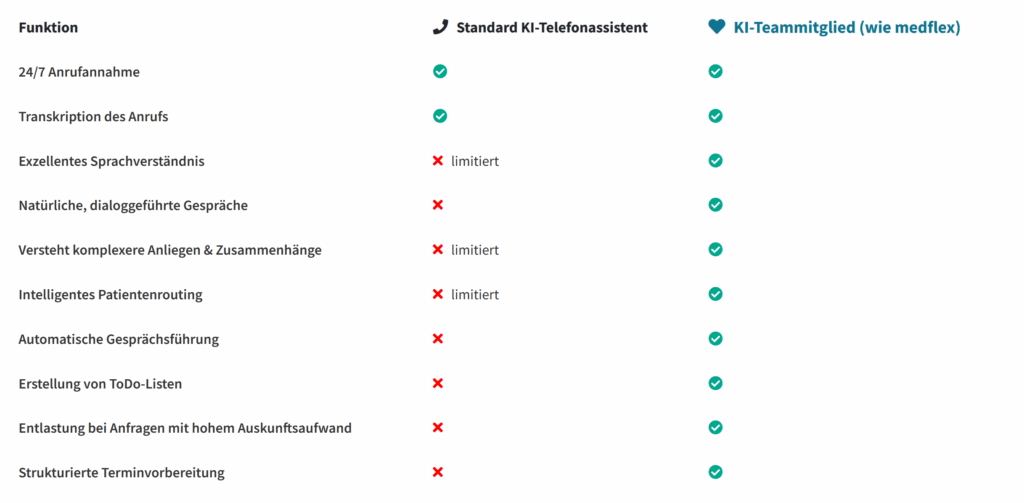

Der direkte Vergleich im Überblick

Schauen Sie sich unseren Vergleich von Standard KI-Telefonassistenten und medflex genauer an.

Unser Tipp

Gehen Sie alle Möglichkeiten durch. Wir von medflex bieten sowohl den klassischen Telefonassistenten als auch die KI-Weiterentwicklung an. Angepasst auf Ihre Bedürfnisse und Rahmenbedingungen finden wir gemeinsam die passende Lösung für Sie. Egal. ob Sie erst mit einer klassischen Variante starten wollen, oder gleich voll auf Automatisierung gehen wollen. Sprechen Sie uns gerne an!

Technischer Support

Bei Fragen zur Anwendung von medflex erreichen Sie uns

Mo. – Fr. von 8 – 18 Uhr